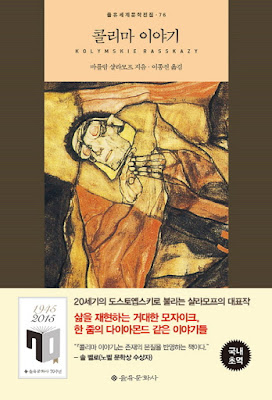

콜리마 이야기 | 샬라모프 | 죽은 자, 죽어가는 자, 죽을 자에서 제외된 행운아들

“사람이 사는 것은 무엇을 믿고 무엇을 기대하기 때문이 아니랍니다. 삶의 본능이 어느 동물이나 보호하듯 사람을 보호해 줘요.” (『콜리마 이야기』, p197)

안드레예프는 미래를 생각하지 않았다. 하루 앞의 삶도 내다보지 못한다는 걸 광산에서 배운 그는 죽음과 가까운 거리에 있는 사람이라면 누구나 그러듯 눈앞의 것을 위해 싸우려고 애썼다. (『콜리마 이야기』, 295)

그곳은 ‘뼛속까지 얼어붙는 추위’가 실재하는 곳이다. 기력이 다한 수인이 따스함을 느끼면 영하 30도, 찬 안개가 끼면 영하 40도, 숨 쉴 때 공기가 소음과 함께 나오지만 아직 숨쉬기가 어렵지 않다면 영하 45도, 숨소리가 요란하고 호흡 곤란이 눈에 띄면 영하 50도, 뱉은 침이 공중에서 얼면 영하 55도 이하다. 뼛속도 얼어붙을 수 있다면 뇌도 얼어붙고 마음도 얼어붙을 수 있으니, 이곳의 혹한 속에서는 모두가 멍청해지고 아무것도 생각할 수 없다. 그래서 거추장스러운 영혼은 말끔히 소멸한 채 좀비처럼 생존을 향한 육체적 본능만을 불태울 수 있는 자만이 살아남을 수 있는 그곳. 그곳은 바로 시베리아 북동부로 영구 동토층과 툰드라가 지역 대부분을 차지하고 연중 9개월이 겨울인 ‘콜리마’이다. 또한, 『콜리마 이야기(Kolyma Tales)』의 저자 바를람 샬라모프(Varlam Tikhonovich Shalamov)가 무려 17년간이나 수용소 생활을 보낸 곳이기도 하다.

여전히 스탈린 시대에 노동 수용소로 보내진 사람들의 규모와 그곳에서 죽은 사람의 정확한 수는 미스터리다. 하지만, 적어도 수백만의 사람들이 부당하게 수용소로 보내졌으며, 그중 동료 수인들이나 수용소 관리들이 행사한 폭력에 희생되었든, 혹독한 추위 속에 얼어 죽었든, 가혹한 노동 착취를 견디지 못하고 쓰러졌든, 아니면 (수인들을 죽음에 이르게 갖가지 원인에 시너지 효과를 발휘한) 열악한 주거와 보건 환경 속에서 빈약한 식사로 병들고 굶어 죽었든, 어찌 되었든 많은 수의 수인들이 끝내 집으로 돌아가지 못했다는 것은 주지의 사실이다. 그러나 인류 역사에서 종종 펼쳐지는 이루말 할 수 없는 참혹한 상황에서도 결국엔 살아남는 사람들이 씁쓸한 감동으로 역사의 결말을 장식했듯, 대다수 사람은 이런 혹독한 환경에서도 살아남아 공포 시대의 산증인이 되었다.

하루 치 식량 이래 봐야 낮은 품질의 500g 빵(무게로만 본다면 보통 마트에서 쉽게 구할 수 있는 식빵 한 봉지보다 약간 많은 양, 그러나 품질은?)과 수프라기보다는 미지근한 물에 가까운 묽은 수프 두세 접시. 여기에 휴일도 없고 보호 장비라고는 전혀 준비되어 있지 않은 상태에서의 16시간의 중노동만 해도 끔찍한데, 방한복도 제대로 갖춰 입지 못한 채 말 그대로 뼛속까지 얼어붙는 혹독한 추위를 어떻게든 버터야 한다는 끔찍한 상황에서 생존한다는 것이 정말로 가능했던 것이다.

죽은 자, 죽어가는 자, 죽을 자 등 죽음이 일상화된 수용소에서는 죽기는 밥 먹는 것보다 쉬운 일이었을 것이다. 이러나저러나 죽기는 매한가지기에 그들의 삶을 지탱하는 모든 요소요소에는 ‘죽기 아니면 살기로’라는 악에 받친 침울한 투쟁으로 가득 찰 수밖에 없다. 그렇다면 누구를 향한 투쟁인가? 그것은 수용소 관리도, 깡패도, 소비에트 정부도 아닌 바로 ‘죽음’을 향한 투쟁이다. 누군가 바로 코앞에서 내게로 총을 발사하려고 할 때 손바닥이 총알을 막을 수 있든 없든 상관없이 무의식적이고 본능적으로 총구를 향하여 방어의 손바닥을 펼치듯, 그들의 투쟁은 곳곳에 만연한 ‘죽음’에 대한 육체의 본능적인 저항이자 무의식적인 몸부림이다.

온갖 더럽고 추악하고 잔인하며 비열한 일들이 일상처럼 벌어지는 수용소는 필연적으로 도덕과 양심의 진공 상태를 불러올 수밖에 없으며, 오랜 굶주림, 희망 없는 미래, 머리와 마음조차 얼어붙게 하는 혹한에서 사람의 정신적 지지대는 무너질 수밖에 없다. 문명사회에서는 그 고결함과 순수함으로 추앙되는 사람의 영혼은 수용소 생활을 견디기에는 너무나 나약하고 순진한, 그럼으로써 그 고결함을 조금이나마 유지하고자 자살을 부추기는 장애물일 뿐이다. 사람으로서 마땅한 생각을 하고 보편적인 양심과 도덕에 비추어 수용소 생활을 바라본다면 평범한 인간으로서는 도저히 견딜 수가 없는 것이다. 죽은 자를 뒤로하고, 죽어가는 자에서 회복하여 죽을 자에서 벗어나려면 오로지 생존과 삶을 향한 좀비 같은 끈질기고 맹목적인 육체의 본능과 어떻게든 고통을 참고 한계 상황을 견뎌내려는 마조히스트도 울고 갈 정도의 인내심만이 눈앞의 것을 위해 싸우게 할 수 있고, 이러한 하루하루의 필사적이면서도 조용한 노력이 끊기지 않고 영사기에 걸린 필름처럼 이어질 때 그것은 마침내 위대한 ‘생존’으로 귀결될 수 있다.

|

| <쿨라크 계급 청산 퍼레이드 Unknown. Thanks to Lewis H. Siegelbaum and Andrej K. Sokolov / GFDL> |

또 다른 러시아 수용소 작가 솔제니친의 『이반 데니소비치의 하루(One Day in the Life of Ivan Denisovich by Alexander Solzhenitsyn)』가 보통 세상에서는 보통 사람의 역할을 나름대로 해낼 수 있었던 평범한 사람들이 어디까지 비굴해지고 파렴치해질 수 있나 하는 그 한계를 시험하는 무대로써 수용소의 잔혹한 현실을 다소 해학적으로 그려냈다면, 바를람 샬라모프의 『콜리마 이야기』는 자기가 죽어가는 것조차 인식하지 못할 정도로 사람의 정신적 감각과 그 감각을 유지하는 의식 자체를 소멸시키는 혹한의 수용소에서조차 말소될 수 없는 육체에 대한 동물적인 집착과 본능이 어떻게 생존으로 이어질 수 있는지를 담담하고 말쑥하게 그려낸 작품이다. 또한, 수용소를 둘러싼 툰드라와 타이가의 쓸쓸하면서도 나름의 운치를 자아내는 정경과 그 혹한의 환경에서조차 차분하게 호흡하는 자연의 생명력을 예찬하는 묘사가 수용소 생활의 삭막함을 조금은 씻겨주고 있다.

수용소라는 특별한 경험을 위해 특별한 서술 기법을 도입했다고 하는데, 그래서 그런지 처음에는 짧은 단편들이 매끄럽게 이어지지 않는다. 그 누구도 부정할 수 없는 참혹할 대로 참혹한 수용소 생활이지만, 『콜리마 이야기』에서는 평범한 사람의 일상처럼 차분하고 단조롭게 이야기된다. 마치 그것이 스탈린 치하의 평범한 사람들의 평범한 삶이라고 말하는 것처럼 말이다. 하지만, 직소 퍼즐 맞추듯 단편들이 이어져 전체의 윤곽을 대충이나마 볼 수 있게 되면 샬라모프를 비롯한 수용소의 수많은 생존자가 도무지 사람이 살아갈 수 있는 환경이라고 여겨지지 않는 그 콜리마의 수용소에서, 미래도 아니고 내일도 아닌 단 오늘만을 위한 인고와 삶의 본능이 어떻게 생존의 결말로 귀결될 수 있었는지를 얄팍하게나마 짐작해 볼 수 있을 것이다. 무시무시한 공포 시대에 무시무시한 생존 본능으로 맞선 그들의 잔혹사는 소름이 돋을 정도로 무시무시하지만, 한편으로는 인간이 어떠한 환경에도 굴복하지 않고 생존을 위한 본능을 어디까지나 뻗쳐나갈 수 있는지에 대한 그들의 명확한 증언이기도 해 경외스럽다.

테라박스 팁

테라박스 팁 바이두 넷디스크 팁

바이두 넷디스크 팁 기타 벤치마크 자료

기타 벤치마크 자료 기타 노래 다운로더

기타 노래 다운로더 Windows 팁

Windows 팁 보안 관련 유용한 글

보안 관련 유용한 글 AI 관련 추천 글

AI 관련 추천 글 OCR 관련 추천 글

OCR 관련 추천 글 무료 동영상 관련 글

무료 동영상 관련 글 추천하는 책

추천하는 책

0 comments:

댓글 쓰기

댓글은 검토 후 게재됩니다.

본문이나 댓글을 정독하신 후 신중히 작성해주세요