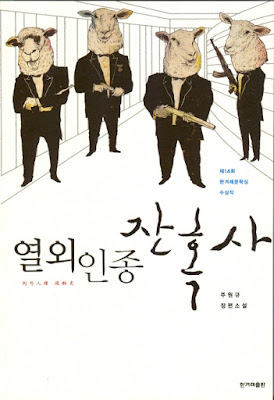

열외인종 잔혹사 | 주원규 | 그들을 짜내 얻은 장밋빛 기름 위에 익살의 배를 띄워라

인간다운 식사라니……. 김중혁은 광록에게, 그리고 자신에게 묻고 싶었다. 과연 우리가 인간인가. (『열외인종 잔혹사』, 75쪽)

한 장 한 장 넘기기가 이렇게 어려줄 줄이야

걸신들린 숟가락질은 도무지 멈출 기미를 보이지 않고, 이에 질세라 위액과 침샘은 쇠라도 녹이려는 듯 염치없이 분비되고, 칙칙폭폭 죽이 잘 맞는 윗니 아랫니는 냉혹하게 모든 것을 으깨버린다. 이것들은 오직 하나의 목적을 향해 어안이 벙벙할 정도로 죽이 착착 맞는다. 그 목적이란 바로 ‘식사’다. 별로 특별한 것도 아닌 음식들을 먹을 땐 죽이 잘 맞든, 맞지 않든 상관없다. 하지만, 평생에 걸쳐 한 번 먹을까 말까 한 별미를 맛볼 땐 상황이 다르다. 별미를 맛본다는 행복감에 비례하여 별미가 조금씩 사라진다는 불행감이 밀려온다. 하릴없는 식탐으로 조금씩 조금씩 별미가 줄어드는 상황을 속수무책으로 지켜보면서 자신도 모르게 썩은 짬뽕 냄새를 풀풀 풍기는 깊고도 깊은 아쉬움의 한숨을 내쉬어 본 적이 있는가? 가능하다면 별미를 유통 기한이 지날 때까지, 혹은 쉰내가 나기 직전까지 보관하는 인고의 세월을 보내는 와중에 조금씩 그 맛을 음미하며 어떻게든 최대한 아끼고 싶은, 궁상맞으면서도 숭고한 자린고비 정신에 도취되고 싶을 정도의 별미를 만난 적이 있는가?

필자는 무슨 귀신에 씌었는지는 모르겠지만, 요망스럽게도 주원규의 『열외인종 잔혹사』를 읽은 내내 어떻게 하면 조금이라도 아껴 읽을 수 있을까 하는 궁리에 마음이 편치 않았다. 그래도 끝을 보지 않고는 배겨낼 수가 없었으니, 바로 무협 소설의 대가 김용 선생의 작품을 읽는 것 같은 폭발적인 몰입감이 결국 필자의 의심스러운 자린고비 정신을 묵사발로 만들어버리고야 말았던 것이다. 하루라도 책을 읽지 않으면 입안에 가시가 돋는다는 안중근 선생님의 말씀을 지키기 위해서라도 내일의 읽을거리를 위해 자린고비 정신을 발휘해야 했건만 끝내 필자의 박약한 의지는 속절없이 무너지고 말았다.

익살의 관에 안치된 충격적 결말

과연 『열외인종 잔혹사』의 무엇이 필자를 책에 빠진 좀비로 만들었는가. 그것은 시종일관 유지되는 품격 높은 익살 때문이다. 어떤 작가는 퍼즐 조각 맞추듯 ‘가나다라마바사’를 조합하여 통렬하게 사회를 비판함으로써 대중의 울분을 풀어주기도 하고, 또 다른 작가는 감성적인 이야기를 지어내어 말라비틀어진 대중의 마음을 살짝 마사지해 주는가 하면, 또 다른 작가는 경이로운 자연의 아름다움을 예찬하며 황폐한 도시가 짓누르는 위압감에 보쌈처럼 푹 삶아진 대중의 피로를 풀어준다. 그렇듯 주원규의 소설 『열외인종 잔혹사』는 홍수처럼 범람하면서도 결코 지나치거나 황망하지 않은 여유로운 익살로 삶에 찌든 나머지 웃음마저 잃은 독자의 돌덩이 같은 딱딱한 마음을 위로해 준다.

하지만, 이 위로는 그냥 웃고 넘어가기에는 나름의 이유와 의미가 각별한 범상치 않은 요소다. 익살꾼들이 흥겹게 판을 벌이는 듯한 텍스트를 정신없이 빨아들이는 데서 오는 즐거움과 유쾌함은 작품의 혹독한 결말이 일으키는 충격을 조금이나마 완화해주는, 일종의 예방주사 같은 안전장치이기 때문이다. 명품 • 쇼핑 중독자이자 정규직에 목 매달은 윤마리아, 하수구 속의 쥐새끼보다 못한 존재로 사회적 낙인이 찍힌 노숙자 김중혁, 빡통 신봉자이자 극보수주의자인 월남 참전자 장영달, 대책 없는 양아치 청소년이자 게임 중독자인 기무 등 네 명의 ‘열외인종’은 경제성장의 자랑스러운 상징이자 자본주의의 신성한 이념인 코엑스몰 지하에서 일어난 또 다른 ‘열외인종’의 혁명적 테러에 휩쓸려 갖은 고초를 당할 뿐만 아니라 눈앞에서 수십 명의 민간인이 처참하게 사살되는 광경도 목격한다. 하지만, 어찌 된 일인지 최소 일주일 이상 우려먹을 수 있는 이 엄청난 뉴스거리는 표백제를 진탕 처바른 것처럼 세상 속에서 깔끔하게 지워진다. 영악한 세상은 방귀 뀌듯 빈번하게 일어나는 고위공직자들의 부정부패를 숙달된 솜씨로 가뿐하게 덮어버리듯 ‘열외인종’의 이유 있는 분노와 정당한 울분을 영민하게 몽유병 환자들의 판타지로 그럴싸하게 포장한 다음 잽싸게 덮어버린다.

‘열외인종’을 짜내 얻은 장밋빛 기름 위에 익살의 배를 띄워라

천민자본주의는 압착기로 기름 짜듯 ‘열외인종’을 짜내서 얻은 장밋빛 기름을 윤활유 삼아 쌩쌩하게 돌아가지만, ‘열외인종’의 희생은 뱃심 두둑한 자들이 화기애애한 분위기 속에서 주고받는 사과 상자 안의 내용물이 결코 사과로 채워지지 않는 것처럼 당연한 일이다. 능변가처럼 쏟아내는 유쾌하고 익살스러운 문장 속에 이런 절망스럽고 충격적인 비전이 시한폭탄처럼 째깍거리며 숨을 쉬고 있었으니, 『열외인종 잔혹사』는 보기보단 그악스러운 면이 있는 작품이다. 한마디로 병 주고 약 주는 격이 아닌가. 물론 이 경우에는 약이 먼저 주입되지만 말이다.

한마디로 ‘열외인종’을 짜내 얻은 장밋빛 기름 위에 불씨를 놓아 좌절과 절망을 폭발시키기보다는 익살의 배를 띄워 그들이 흘린 짭조름한 피와 눈물과 땀 방울 위로 쓸쓸하면서도 무심하지 않은 위로의 손길을 보내는, 그들의 고충을 눈물겨운 웃음 속에 허탈하게 흘려보내지 않으려는 노력이 돋보이는 우수 어린 소설이다.

테라박스 팁

테라박스 팁 바이두 넷디스크 팁

바이두 넷디스크 팁 기타 벤치마크 자료

기타 벤치마크 자료 기타 노래 다운로더

기타 노래 다운로더 Windows 팁

Windows 팁 보안 관련 유용한 글

보안 관련 유용한 글 AI 관련 추천 글

AI 관련 추천 글 OCR 관련 추천 글

OCR 관련 추천 글 무료 동영상 관련 글

무료 동영상 관련 글 추천하는 책

추천하는 책

0 comments:

댓글 쓰기

댓글은 검토 후 게재됩니다.

본문이나 댓글을 정독하신 후 신중히 작성해주세요